新闻中心

通知公告

要闻速递

“以砺志之名,共筑教育理想的实践场域” 吉林省第二实验学校教育集团第十三届“砺志杯”首日活动纪实

“我们要坚持把教育摆在优先发展的战略位置,加快建设教育强国,办好人民满意的教育。”习近平总书记的殷切嘱托,为新时代教育改革发展指明了前进方向。在此时代背景下,吉林省第二实验学校教育集团第十三届“砺志杯”教育教学展示活动于2025年11月3日隆重启幕。本届“砺志杯”以“立足学生发展,探索高质量育人路径”为主题,是对新时代教育使命的积极回应,更是探索高质量育人路径的生动实践。

第十三届“砺志杯”教育教学展示活动拉开帷幕

莅临本次开幕式的领导有:吉林省教育厅总督学刘青川,长春市朝阳区教育局党组书记、局长王海丰,长春新区教育局党委书记、局长汪巍,长春新区教育局党委副书记、专职督学胡伟红,长春净月高新区教育局党委书记、局长徐洪兵,长春净月高新区教育局副局长徐长义。出席开幕式的教育教学指导专家和领导还有:吉林省教育厅基础教育处副处长张学颖,吉林省教育厅基础教育处副处长邹天鸿,长春市教育局基础教育处处长唐明刚,吉林省教育学院教学研究办公室主任邹文武以及省市区教研部门的领导及教研员和来自长春、通化等地区的教育同仁。

领导莅临开幕式,助力教育集团新发展

灵韵:教育的共鸣,在传承与创新的交响中

灵·韵民乐团为大会开篇

大报告厅内,灵•韵民乐团以《盛世国乐》开启一天的篇章。琴弦震颤间,是千年文明的回响;鼓点铿锵处,是当代少年的节奏。民乐的演绎,既有宫商角徵羽的规矩,也有击石拊石的突破——这恰如教育最本真的模样:在传承中创新,在规范中激发创造。

石馨副校长主持开幕式

石馨副校长以凝练深情的叙述拉开盛会帷幕。其语言如画卷铺展,兼具古典庄重与诗意哲思。她从容引荐来宾、真诚回应观点、清晰呈现流程,使整场仪式结构井然、节奏流畅,更升华为内在秩序与精神的共鸣。她的表达融教育洞察与育人思考于一体,传递出学校守正创新的精神底色。

守望:教育的定力,在时间与实践的沉淀中

孙成群校长致欢迎辞

孙成群校长的讲话,展现了一位教育改革者的深沉与远见。十三届“砺志杯”,不仅是一个数字,更是一所学校对教育理想的执着守望。多年来,他坚持以开阔的视野引入源头活水,以深沉的定力推动系统改革,让省二实验在稳健中持续前行。

他系统地阐释了“红精专特”育人体系如何从顶层设计走向课堂细节:“红”为价值航标,需深度融入课程根基,锚定育人方向;“精”为专业态度、“专”为实施路径,二者协同发力,直指教学现场的科学性与艺术性统一;“特”为课程生态,要为每个生命构筑适性发展的土壤,实现个性化成长。

这种不追逐表面热闹、坚守教育本真的改革智慧,正是省二实验持续发展的深层动力。教育的深度,来自于对规律的尊重,来自于对理想的坚守,更来自于在时间长河中持续耕耘的耐心。

格局:教育的土壤,在连接与共生的生态中

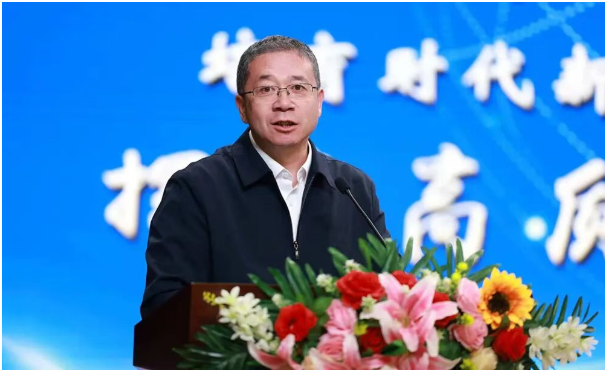

吉林省教育厅总督学刘青川发表重要讲话

吉林省教育厅总督学刘青川在讲话中,以全局视野擘画吉林省基础教育发展蓝图。他强调,当前正值提升教育质量的关键时期,教研工作成为推动基础教育提质增效的核心引擎。在全省基础教育协调发展的良好态势下,吉林省第二实验学校教育集团以其鲜明的办学特色和卓越的育人成效,充分发挥了示范引领作用。

讲话中强调,学校在集团化办学探索中展现出开拓精神,通过“一校跨区多地”的创新模式,有效促进了校际协作与区域联动。对学校未来发展寄予厚望,期待在深化办学机制改革中,促进各校区在理念共识、资源共享、发展共赢上形成更加紧密的协同体系,为推动区域基础教育向更高质量、更加公平的方向发展作出更大贡献。

砺志杯构建了“三位一体”的教育生态:上级部门引领指明方向,学术研究注入智慧,教学实践落地生根。三者相得益彰,共同铺就了基础教育高质量发展的创新路径。

思辨:教育的视野,在理论与实践的对话中

吕立杰教授为大会做专题讲座

开幕式上压轴登场的东北师范大学教育学部部长、教授、博士生导师吕立杰,以《变革背景下学校课程教学创新》为题,作了一场逻辑缜密、视野宏阔的专家报告。

吕教授立足于时代变革与课程改革的交汇点,系统剖析了人工智能兴起、人才需求转型与核心素养落地为学校教育带来的多重挑战。她指出,教学不应再停留于知识的全面覆盖,而应“追求深而不是广,使某些部分得到加强、深化扎根,形成所谓的‘岛屿’或稠密区”。这一观点精准揭示了深度教学的本质——通过精选学科核心观念,推动学生实现从知识积累到素养生成的关键跃迁。

她进一步阐释,课程创新应聚焦单元整体教学,以真实问题串联认知经验与学科观念,构建连贯而有意义的学习历程。教师需从“知识的传授者”转变为“思维的引导者”,在教学过程中协同思考,帮助学生形成可跨情境迁移的“活”的认知结构。

吕教授的讲座以深刻的理性思辨,为一线教学提供了清晰的理论框架与实践路径,充分展现了一位课程研究者的专业洞察力与系统思维,为探索高质量育人之路注入了强劲的思想动力。

践行:理念的现场,在“红精专特”的生动图景中

这份思辨,也随即成为下午各学科课堂实践的清晰注脚。当思想的星火从报告厅溅落至吉林省第二实验学校教育集团的各个课堂,一场关于“如何育人”的宏大命题,瞬间转化为师生共同参与的真实创造。

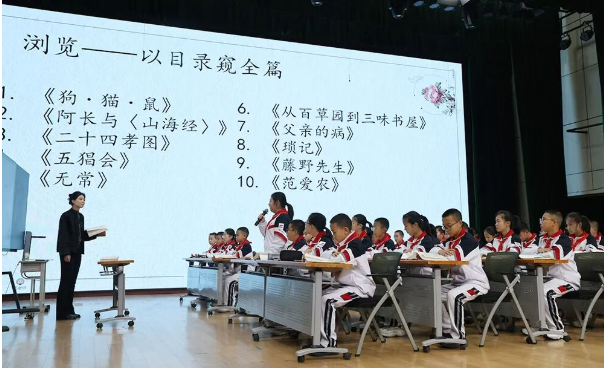

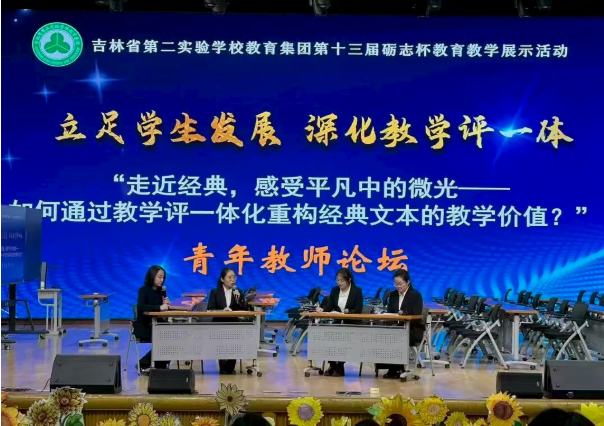

价值引领的课堂叙事中,中学语文专场师生共赴《朝花夕拾》之约。课堂以“读懂、读透、升华”为线,构建起环环相扣的认知阶梯。学生从梳理阿长的事件,到通过文本互示理解其独特价值,最终从篇到本,从人到类,领悟鲁迅文学的终极关怀。随后的教学研讨更成为思想碰撞的高光时刻。教师们带来的“短视频创作”“人物立体透视卡”“色彩美学品鉴”等创新案例,将抽象的写作知识转化为可操作的语言实践,构建起“语言—思维—生活”的完整闭环,让评价量表贯穿教学全程,使经典文本成为滋养学生精神的沃土。

这些探索生动诠释了“教学评一体化”不仅是方法的革新,更是以核心素养为导向的系统重构。这不仅是对经典的解读,更是将文化自信与家国情怀铸入课程根基的深层实践,让“红”的价值航标在文学的光谱中找到精准的坐标。

中学语文李嘉熙老师授课现场

中学语文王一策老师授课现场

初中语文教师富今帼、李莹莹、于婧文、朴金铭做精彩研讨

思维建构的教学密码里,“精”的专业态度化为严谨的思维训练。中学数学课堂,专家强调教学需“从观察逐步聚焦,建立抽象思维”,教师则引导学生将真实项目中的多变量问题,转化为少变量的数学模型,完成从具体到抽象的思维跃迁。小学数学的四堂“同课异构”,《路程、时间与速度》在“十一自驾游”与“金秋体育节”等多元情境中,引导学生从“相同时间比路程”的直观比较,自主抽象出“速度=路程÷时间”的核心模型,并敏锐地发现其与“单价”模型的共性,有效锤炼了学生的模型意识与迁移能力。

中学数学刘野、张莹老师授课现场

小学数学罗晶晶、梁策、王帅、隋广宇老师同课异构授课现场

师生互动研讨

素养落地的实践路径上,“专”的实施路径确保了核心素养的可见与可评。中学美术专场,色彩教学超越了单纯的技法传授:《心灵的色彩》引入AI技术打造线上艺术馆,让情感表达突破时空限制;《自然的色彩》从“长春落叶立法”切入,引导学生用自然的馈赠进行创作,完成从美学感知到社会关怀的跨学科思考;《诗意的色彩》则让学生在“诗词+文创”的实践中,将传统色的文化内涵转化为现代生活的美学产品。小学音乐专场则迎来了艺术教育的高光时刻。学校“灵韵”民乐团与管乐团荣幸接受了顶级专家的亲临指导:北京民族乐团首席指挥张鸣老师为民乐团带来大师课,他以灵动的教学让孩子们深刻感受民族音乐的雅韵之美;新加坡管乐协会主席李天池教授则精准点拨管乐团,使团员们的演奏技巧与音乐理解实现了质的飞跃。这场中西音乐的美学对话,将“以美育人、以文化人”的理念推向了更广阔的视野。

中学美术李虹诺、王超、张力媛、李勍老师授课现场

张鸣老师亲切指导灵·韵民乐团表演

李天池教授深入指导灵·韵管乐团表演

美育浸润心灵—中学美术与小学音乐

个性表达的课程沃土内,“特”的生态让每一个生命都找到绽放的舞台。无论是中学美术对“心灵色彩”的个性化诠释,还是小学音乐大师课上年仅7岁的小乐手在教授指点下展现出的艺术潜能,都旨在点亮每一个独特的灵魂。这生动践行着教育从“规模化的批量培养”向“个性化的因材施教”深刻转型。

张力:教育的活力,在碰撞与对话的场域中

思辨的火种,在下午的课堂现场燃起了智慧的火焰。一种充满创造力的教育张力,在多个维度清晰呈现,将开幕式的高位理念转化为生动的地面回应。

艺术视野的张力,在融合与对话中拓宽。这种张力不仅体现在小学音乐专场中西音乐的对话中,也体现在中学美术将传统国色与现代文创相融合的探索中,以及中学语文在经典文本与当代生命关怀之间建立的联结上。各学科均在引导学生理解文化的多样性,于融合比较中拓宽审美格局与认知边界,生动诠释着“各美其美,美美与共”的教育境界。

观摩与授课的张力,在共振共生中流淌。各大会场,台上是授课教师的倾情展示,台下是观摩教师的凝神思考。他们记录下的不仅是教学环节,更是瞬间的灵感与策略的迁移。这种静默而高效的对话,构建了一个超越物理边界的、庞大的 “学习共同体” ,让个人的智慧在集体的观照与反思中得以升华。

理论与实践的张力,在专家引领下澄明。当中学数学教师展示完真实项目,专家的点评直指核心,强调需“从支撑点出发助力课程规划”,为项目式学习提供了明晰的学理支撑。在中学语文专场,专家强调应构建层次递进、系统整合的教学结构,通过精准的“问题链驱动”实现“教—学—评”一体化,以此推动工具性与人文性的深度融合,最终促进学生的认知发展与精神成长。这些源于实践又高于实践的洞察,将教师的课堂智慧瞬间提升至课程论与教学论的高度,展现了省市教研力量的深厚底蕴与专业引领。正是这种“实践—理论—再实践”的循环砥砺,确保了教学改革始终行进在科学而坚实的轨道上。

教研专家高位指导

也正是这种多维度的张力与碰撞,让理念的种子破土而出,焕发出强大的生命力,最终凝聚成跨越时空的深刻印记。

印记:教育的回响,在云端与未来的共鸣中

吉林省第二实验学校教育集团新徽章的揭晓,成为这个深秋最温暖的仪式。三叶圆融,藏人于形;双环相承,绿意温润。它不仅是视觉的标识,更是“成就每一名学生的青衿之志,成就每一位教师的金声玉振”的精神契约。

吉林省第二实验学校教育集团新徽章

首日活动虽已落幕,但其影响力持续扩散,教育的热度在云端汇聚:活动首日,五个会场线上观看人次突破15000,同时在线人数峰值突破6000。省二实验的教育宣言正借此传得更远、更广:我们坚信,教育不是被动适应,而是主动塑造;不是简单传承,而是勇敢创造。在基础教育改革的深水区,我们愿做破冰前行的航船;在育人方式变革的关键处,我们誓当勇于探索的先锋。

“问渠那得清如许,为有源头活水来。”这活水,源于对教育规律的深刻把握,对育人本质的不懈追寻,也来自万千教育同仁的线上汇聚与思想共鸣。吉林省第二实验学校教育集团将以更大的格局重构教育生态,以更深的智慧破解育人难题,并以更实的行动书写“为党育人、为国育才”的时代答卷。这份答卷的底色,正是省二实验人用“红精专特”铸就的教育信仰,也是对所有教育同仁最诚挚的邀约。

供稿:各学科负责人 统稿:赵越超 图片:谢绍霞 初审:张丽娜 复审:陈 丹 终审:孙成群